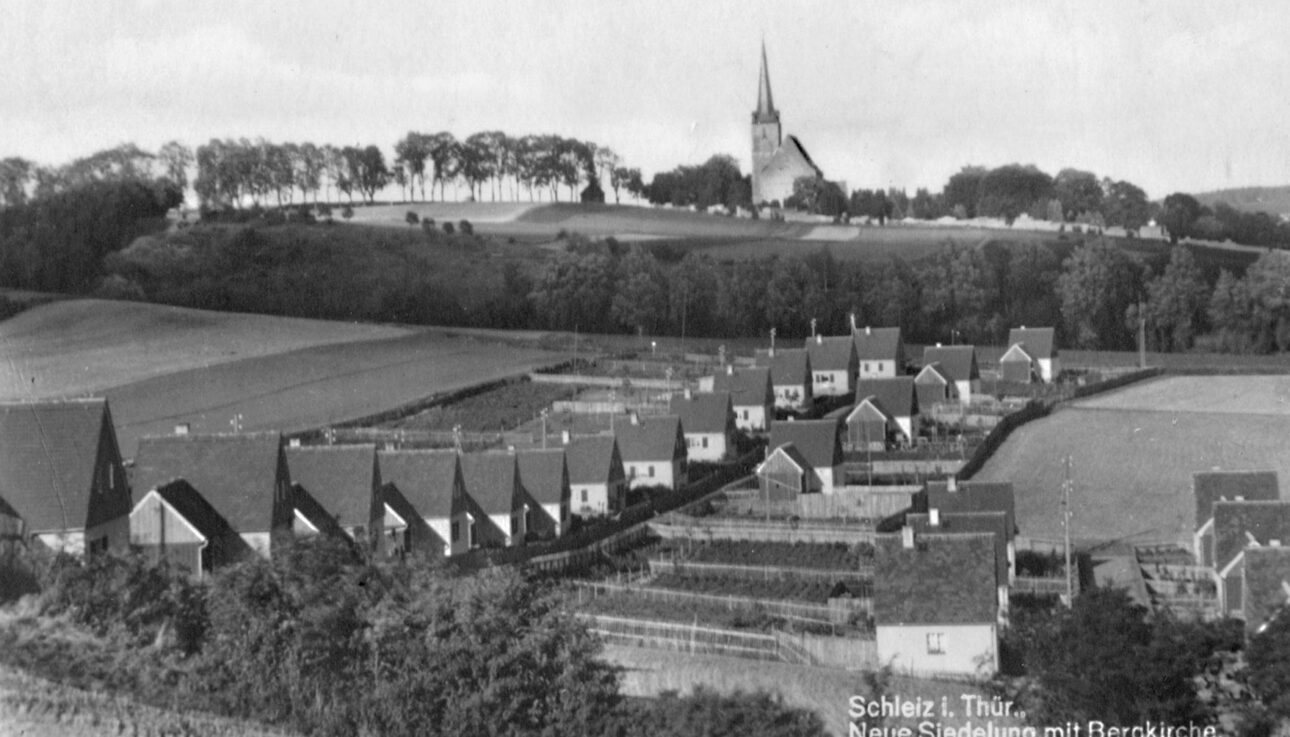

Die Siedlung an der Schmelzhütte in Schleiz wurde in der Zeit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre gegründet. In dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit waren viele Menschen arbeitslos und ohne Perspektive. Um ihnen eine neue Lebensgrundlage zu bieten, initiierte die Stadt Schleiz den Bau einer vorstädtischen Kleinsiedlung. Die vertraglichen Grundlagen dafür wurden am 22. September 1932 zwischen der Stadtgemeinde Schleiz und den zukünftigen Siedlern festgelegt.

Die Entstehung der Siedlung (1933–1938)

Auf stadteigenen Grundstücken sowie Flächen der Görkwitzer Flur am Görkwitzer Unterweg wurden zunächst 14 Einzelhäuser mit dazugehörigen Viehställen errichtet. Die zukünftigen Bewohner waren verpflichtet, aktiv beim Bau der Häuser mitzuhelfen. Jeder Siedler musste einen vierzehnten Teil der Bauarbeiten durch Selbst- und

Nachbarschaftshilfe leisten. Die Vergabe der Häuser erfolgte durch ein Losverfahren, sodass die ersten Siedler 1933 in ihre neuen, teilweise noch unfertigen Häuser einziehen konnten. Diese erste Bebauung erhielt im Volksmund den Spitznamen „Vierzehnheiligen“, in Anlehnung an den bekannten Wallfahrtsort im Maintal. Neben den Häusern wurden Gärten angelegt, die den Siedlern als wichtige Nahrungsquelle dienten. Obstbäume – anfangs Apfelbäume, später auch Kirsch- und Pflaumenbäume – lieferten Früchte, aus denen Saft produziert wurde. Daneben betrieben die Siedler Viehzucht mit Hasen, Ziegen und Hühnern. Der Anbau von Kartoffeln, Rüben und Gemüse trug zur Selbstversorgung bei. In den folgenden Jahren wurde die Siedlung weiter ausgebaut. 1935 kamen zehn weitere Häuser hinzu, und 1937 folgten sechs Doppelhäuser. Die Gemeinschaft wuchs, und 1938 wurde das erste Siedlerfest gefeiert, das gleichzeitig mit der Einweihung des Sportplatzes am Mönchgrüner Weg verbunden war. Da es zu dieser Zeit noch kein Vereinsheim gab, fanden die Veranstaltungen auf dem „Mittelweg“ statt.

Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit (1939–1957)

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 veränderte sich das Leben in der Siedlung drastisch. Viele Männer wurden an die Front geschickt, und zahlreiche Familien gerieten in Not. Zehn Siedler kehrten nicht aus dem Krieg zurück, und ihre Familien standen vor großen Herausforderungen. Während des Krieges blieb die Siedlung von Bombenangriffen verschont. Nach dem verheerenden Luftangriff auf Schleiz im Jahr 1945 wurden am Amselweg Behelfsheime für ausgebombte Bürger errichtet. Auf dem Sportplatz am Mönchgrüner Weg entstanden Zwei-Zimmer-Baracken für Heimatvertriebene. In dieser schwierigen Zeit zahlte sich die Selbstversorgung der Siedler aus. Obst und Gemüse aus den eigenen Gärten sowie Produkte der Tierhaltung sicherten das Überleben. In den 1950er Jahren gewann das gesellschaftliche Leben langsam wieder an Bedeutung. 1957 schloss sich die Siedlung dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter an, was den Grundstein für eine organisierte Gemeinschaft legte. Allerdings fehlte nach wie vor ein geeigneter Versammlungsraum für Zusammenkünfte.

Bau des Siedlerheims und Entwicklung der Gemeinschaft (1960er–1980er)

Da der Fußmarsch in die Stadt zu den Versammlungslokalen „Drei Schwanen“ oder „Wilhelmshöhe“ für viele – besonders ältere – Siedler beschwerlich war, entstand die Idee, ein eigenes Vereinsheim zu bauen. Doch Geldmittel standen nicht zur Verfügung. In einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung schafften es die Siedler, auf dem Fundament eines nie errichteten Behelfsheims am Amselweg ein Vereinsgebäude zu errichten.

Ohne finanzielle Mittel, aber mit viel Eigeninitiative und Improvisationstalent begannen die Bauarbeiten. Zum Siedlerfest 1963 konnte das Gebäude im Rohbauzustand erstmals genutzt werden. Zwei Jahre später, 1965, wurde ein Erweiterungsbau mit Küche, Garderobe und sanitären Anlagen fertiggestellt. Das Heim erhielt den Namen „Siedlerglück“ und entwickelte sich schnell zum Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens. Auch in den folgenden Jahren wurde das Vereinsheim stetig erweitert. 1974 entstand eine überdachte Fläche von 50 Quadratmetern, die bei schlechtem Wetter als Veranstaltungsraum genutzt wurde. Die enge Zusammenarbeit mit den Kaninchenzüchtern von Schleiz ermöglichte es, das Vereinsheim auch für Ausstellungen zu nutzen. Neben regelmäßigen Treffen fanden dort traditionelle Feste wie das Maibaumaufstellen sowie Kinder- und Rentnerweihnachtsfeiern statt. Die Siedlung selbst veränderte sich ebenfalls. Viele Häuser wurden erweitert, und durch die Wohnungsnot kam es zu Anbauten an fast jedes zweite Siedlungshaus. Damit wuchs die Siedlung auf insgesamt 41 Häuser mit etwa 200 Einwohnern an und war damit größer als manche Dörfer der Region.

Die Wendezeit und die Entwicklung nach 1990

Nach dem politischen Umbruch 1989/90 hatte zunächst jeder Bewohner mit den

Veränderungen zu kämpfen. Doch das Vereinsleben blieb bestehen, und die Verbindung zur Stadt Schleiz wurde intensiviert. Mit der Gründung des Deutschen Siedlerbundes, Landesverband Thüringen, trat die Siedlergemeinschaft „Siedlerglück“ am 1. Januar 1991 dem Verband bei. 40 Mitglieder waren dort organisiert. Auch in der Siedlung machte sich der „Aufschwung Ost“ bemerkbar:

-Acht neue Einfamilienhäuser wurden gebaut.

-Alle bestehenden Siedlerhäuser erhielten Telefon- und Kabelanschluss

-Eine neue Straße für die fünf neu errichteten Einfamilienhäuser wurde angelegt

-Ein öffentliches Telefonhäuschen wurde aufgestellt

-Die Umstellung von Kohleheizungen auf umweltfreundlicheres Erdgas wurde vorangetrieben

Trotz einiger verbleibender Herausforderungen – insbesondere im Bereich der Straßen sowie Wasser- und Abwasserversorgung – blicken die Siedler optimistisch in die Zukunft.

Das Siedlerfest – Tradition bis heute

Bis heute ist das jährliche Siedlerfest ein Höhepunkt des Gemeinschaftslebens. Zum 80. Jubiläum der Siedlung am 29. Juni 2013 wurde eine Fotoausstellung mit historischen Bildern sowie eine Ausstellung mit alten Gebrauchsgegenständen organisiert. Musikalische Unterhaltung boten die „Oschitzer Blaskapelle“ sowie die „Caasa-Band“. Auch für Kinder gab es zahlreiche Angebote. Die Siedlung an der Schmelzhütte hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark gewandelt. Was jedoch geblieben ist, ist der enge Zusammenhalt der Bewohner. Das Vereinsleben

und die regelmäßigen Veranstaltungen unterstreichen bis heute das gute Miteinander und die lebendige Gemeinschaft in diesem besonderen Stadtteil von Schleiz.